バック誘導の基本

工事現場で、工事車両がバックするときに行うのがバック誘導です。

特に、公道で工事を行うときには、人、自転車、一般車両が通るので、事故を防ぐために重要になります。

ダンプなどの大型車両は、車体が大きい分だけドライバーから見えない死角があります。その死角を埋めるために警備員が目となり、安全なバック進行ができるようにします。

バック誘導を行うときに重要なのが、警備員の立ち位置です。

警備員は「オーライ! オーライ!」とかけ声をかけつつ、誘導棒を振ってドライバーに合図します。

ポイントは3つ。

- 「オーライ!」は大きな声で。

- 周囲の確認をこまめに行う。

- ドライバーから見える位置で誘導棒を振る。

これ、基本ですが、できてない人が意外と多いです。

「オーライ!」は大きな声で。

大きな声とは、ドライバーに聞こえるような声という意味です。

誘導するときには、警備員は車両の後ろに立つわけですが、2トントラックで全長が5メートルほどあるので、警備員はさらに後ろで運転席から10メートル前後離れることになります。また、周囲の騒音やエンジン音などもあるので、ドライバーには聞こえにくい環境です。

だから大声で「オーライ!」と叫ぶのです。

ところが、「それじゃ、聞こえてないよ」というような、声が小さい警備員は少なくありません。それでは“バック誘導してるつもり”でしかありません。

周囲の確認をこまめに行う。

ドライバーはバックミラーで後ろを見ていますが、ミラーに映るのはごく一部です。真後ろに人がいたりしても、ミラーでは見えなかったりします。

そこで警備員が周囲を確認し、人や自転車が接近してきたら、ドライバーに「止まれ」の合図を声(ストップ!!)と誘導棒(棒を横にする)で送ります。狭い道だったりすると、ダンプの脇をすり抜けようとする人がけっこういます。危険意識がないというか、無頓着というか、無謀な人はいます。

ストップの合図は、早めに行います。このとき、「オーライ!」の声よりも、大きな声で「ストップ!!」と叫びます。緊急性を高めるためです。

ドライバーが合図を確認し、ブレーキを踏むまでに、ある程度のタイムラグが生じるため、合図が遅いと間に合わなくなります。

リスクがなくなったら「オーライ!」を再開します。

ドライバーから見える位置で誘導棒を振る。

3つ目が一番重要で、警備員の立ち位置です。

誘導棒を振るのは、ドライバーに合図を見てもらうためですが、バックミラーから見えない位置で棒を振っても意味がありません。

意外と多いんですよ、こういう人。

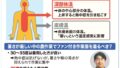

上図は、ダンプの後ろから見た図です。

左右のバックミラーから見える位置は、車体の左右となります。真後ろに立ったのでは、ドライバーから見えません。ドライバーに見えているかどうかは、警備員からバックミラーが見えているかどうかで判別できます。

運転席は右側なので、運転席側のバックミラーが見える位置に立つのがベストです。右側のミラーの方が、ドライバーの目からも近いので見やすいのです。

左右のどちらに立つかは、状況次第で変えます。

ダンプを道路の右側に寄せて止める場合には、右側にスペースがなかったりするので、そういう場合には左側に立ちます。道幅が狭いときには、左右の壁や障害物(電柱など)にぶつからないように、左右を行き来して確認しながらの誘導となります。

自分が運転席に座って、誘導してもらうのを想像すれば、どう見えるかがわかると思います。なんのための誘導か、誰のための誘導かというのを忘れてはいけません。

くれぐれも“バック誘導してるつもり”にならないようにしましょう。

警笛を使うかどうか

バック誘導時の「オーライ!」のかけ声の代わりに、警笛(ホイッスル)を吹くこともあります。

じつのところ、声よりも笛の方がドライバーには聞こえやすいし、笛の方が誘導する側も楽です。

ただし、閑静な住宅街だったりすると、住人から「うるさい」というクレームが出たりします。なので、笛の使用は控えます。

笛を使うのは、交通量の多い道路や大規模な建設現場、重機の騒音が大きくて声では通らない場合などに限定されます。

コメント